支持TNR入法:從灰色制度走向人道治理的必要一步

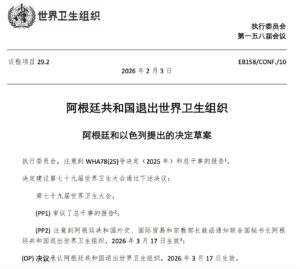

TNR法制化討論延燒、政策分歧難解,專家呼籲政府提前備妥配套,化解社會衝突。圖:Gemini AI生成。

文:TNR入法聯盟

在台灣,流浪犬貓問題已持續超過二十年。過去從「捕捉撲殺」到「零安樂死」,社會共識已逐步轉向尊重生命、人道管理。然而,政策的最大缺陷在於:TNR至今仍處於法律灰色地帶,各地志工與民間團體在善意推動捕捉、結紮、回置行動時,卻常被誤認為「棄養」;行政單位亦因法源不明而態度消極。這正是為何TNR入動物保護法不是多此一舉,而是制度正常化的必要步驟。

以下,我們針對動物保護立法運動聯盟(動法盟)反對入法的三大主張,提出理性回應。

一、【針對主張一】:「TNR已可執行,入法會加劇對立」

聯盟的回應:現行法制不明,正是導致衝突的根源

動法盟指出:「TNR已可執行,不必入法,否則恐加劇社會對立。」

事實正好相反。正因為現行法將「回置」視同「棄養」,TNR的執行者在法律上沒有明確身分,反而造成社區誤解、爭議與執法模糊。

TNR入法的目的是:

- 明確授權地方政府與民間團體依法執行;

- 建立行政責任與監督制度;

- 終結灰色地帶的「各縣各自解讀」。

沒有明確法源,就沒有一致的管理與評估機制。

今日的衝突,並非來自「TNR太多」,而是來自「TNR無法可依」。

法制化的關鍵,不是擴張,而是讓政府有責任、有依據地治理。

二、【針對主張二】:「入法等於讓流浪狗常態化,衝擊飼主責任」

我們的回應:入法不代表放任,而是設立門檻與責任界線

反對方擔心TNR入法會「國有化流浪狗」,削弱飼主責任。

這是對TNR入法的誤解。

事實上,TNR法制化的立法草案(如江永昌委員版本)已明訂三層防線:

- 飼主責任不減反增:任何具登記飼主的動物仍受現行法約束;

- 授權執行對象有限:僅有政府或合格團體、獸醫可執行;

- 嚴格資料登錄與監測:每一隻絕育回置犬貓須晶片登記、所在地追蹤。

這意味著TNR入法不是「讓街頭有狗」,而是讓街頭的狗有紀錄、有管理、有歸責。

相反地,若不入法,現行制度反而等於「無主責」。

誰能執行?誰負責後續疫苗、追蹤?誰管理經費?

入法後,這些問題才有制度依據可問責與管考。

三、【針對主張三】:「應以村里為中心推行全面絕育,不需入法」

我們的回應:村里是執行單位,不是立法替代方案

我們認同村里是人犬互動的第一線、也是行政推動的重要節點。

但「以村里為中心」的概念與「TNR入法」並不衝突,反而互補。

村里可以是執行端,但法制化是治理的前提。

若沒有上位法明定:

- 誰可執行;

- 經費由誰核撥;

- 犬隻登錄如何歸檔;

- 犯錯如何懲處;

村里長與志工就成了「道德責任人」而非「合法執行人」。

這正是過去十五年來TNR推行者被誤會、被檢舉、甚至遭罰的原因。

入法是為了讓基層行政有法可循、有錢可用、有責可問。

法治社會不該靠民間熱心者撐起政策缺口。

四、【TNR入法的社會與公共利益效益】

- 人道與科學兼顧

TNR以結紮代替撲殺,已被世界衛生組織(WHO)與OIE視為有效控制流浪動物族群的方法。

長期能穩定犬貓數量、降低繁殖率、減少人畜共通病與交通事故風險。 - 行政透明化與資源整合

法制化能使經費流向、執行進度與成效指標公開化,讓中央、地方、民間能協力而非各自為政。 - 社會溝通平台制度化

TNR常引發社區爭議,若有法源依據,政府可依規範召開「社區協商機制」,化解誤解與衝突,而非放任情緒對立。 - 長期節省公帑

根據高雄市動保處資料,一隻犬從捕捉到安樂死行政成本約5,000元;而TNR成本約3,000元,且能長期減少新生犬貓。

入法後能以中央統籌預算,取代分散式短期補助,提升效率。

五、【結語:TNR入法是責任,不是放任】

TNR入法不是「愛狗人士的訴求」,而是政府治理必經的制度升級。

它不會削弱飼主責任,而是讓行政執法更精準;

它不會製造對立,而是讓溝通有法可依;

它不會讓流浪狗「國有化」,而是讓牠們從「無主」變「有紀錄」。

台灣動保政策經歷從「撲殺」到「零安樂死」的重大轉折,如今正站在法治化人道管理的關鍵時刻。

若我們希望未來不再靠熱心者孤軍奮戰、不再靠地方即興施政,

那麼,讓TNR入法、讓制度接手社會善意,正是下一步台灣應走的路。

參考資料:

提案人:江永昌 林宜瑾

連署人: 羅致政 蘇巧慧 郭國文 邱議瑩 黃秀芳 沈發惠 陳瑩 林楚茵 管碧玲 陳秀寳 湯蕙禎 劉世芳 陳素月 張宏陸 劉建國 伍麗華Saidhai Tahovecahe 邱泰源 余天