從「親房東」到「公平租市」 台灣租賃改革的下一步是什麼?

台灣長期以來的租屋市場,權力槓桿明顯傾向房東端,資訊不透明、租約短期、租客權益保障不足,這些問題構成了社會結構性的不公平,也讓許多年輕人與中低收入家庭在尋找安居之地時,倍感無力。

根據最新發布的《南韓與台灣租賃市場監管比較分析》與《邁向安居策略白皮書》兩份報告指出,台灣的租賃市場正站在改革的十字路口,借鏡南韓2020年「租賃三法」與德國的長期平衡模式,學者呼籲政府應果斷採取行動,推動從「親房東體制」邁向「公平租市」的新秩序。

台灣租賃市場結構失衡:權力槓桿嚴重偏斜

根據報告指出,國際租屋市場普遍可分為三種類型:「親房東(Pro-Landlord)」、「中立(Neutral)」與「親租客(Pro-Tenant)」制度,目前台灣與改革前的南韓同屬「親房東」體系,租客往往在談判中處於弱勢,缺乏續約保障、租金漲幅無上限、租約登記不強制,導致市場資訊極度不透明。

報告以「槓桿比喻」形容台灣當前的權力結構:

「房東的權力重心遠遠壓在一端,政府若要推動改革,就必須嘗試將支點逐步移向中間,以建立房東與租客權益的動態平衡。」

這不只是居住問題,更關乎社會公平與經濟韌性。一個資訊不透明、契約不穩定的租屋市場,不僅阻礙青年流動與家庭安定,也導致社會整體生產力下降。

南韓「租賃三法」:果斷行動的啟示

2020年,南韓在房價飆漲、民怨沸騰的背景下,憑藉執政黨在國會的絕對多數,迅速通過俗稱「租賃三法」的重大改革,其核心包括:

- 「2+2契約更新權」:租客享有一次續約權,保障至少四年居住穩定;

- 「續約租金漲幅上限5%」:限制房東在續約時的漲租幅度;

- 「租賃契約強制申報」:提升市場透明度,建立全國性租賃資料庫。

改革初期雖引發房東反彈與預期漲租,但兩年後數據顯示,南韓租金市場不僅未出現「報復性暴漲」,反而因房價下跌而趨於穩定,報告指出,這項制度在市場劇烈波動期,發揮了「安全閥」與「穩定器」的功能,有效緩解了社會壓力。

研究進一步指出,南韓成功的關鍵不在法條本身,而在「政治決斷與策略性漸進」:

「南韓政府先建立市場資料庫,再逐步推進稅制改革;以務實的節奏化解社會阻力,這是台灣最值得學習的改革路徑。」

德國模式:平衡的長期典範

與南韓的「迅猛改革」相比,德國展現的是「制度平衡的藝術」。德國租屋人口占比高達五成,其租賃法體系兼顧租客保障與房東誘因:

- 三年內漲幅不得超過20%(緊張區為15%),維持租金穩定與可預期性;

- 新建住宅豁免首次租金管制,鼓勵市場持續供給;

- 完善的爭議調解與仲裁機制,減少房東租客間訴訟成本。

報告指出,德國制度的核心精神在於「動態平衡」,並非僵化的管制,而是根據市場狀況持續調整政策,使租屋市場成為社會穩定的支柱。

台灣的下一步:建立透明市場與漸進改革

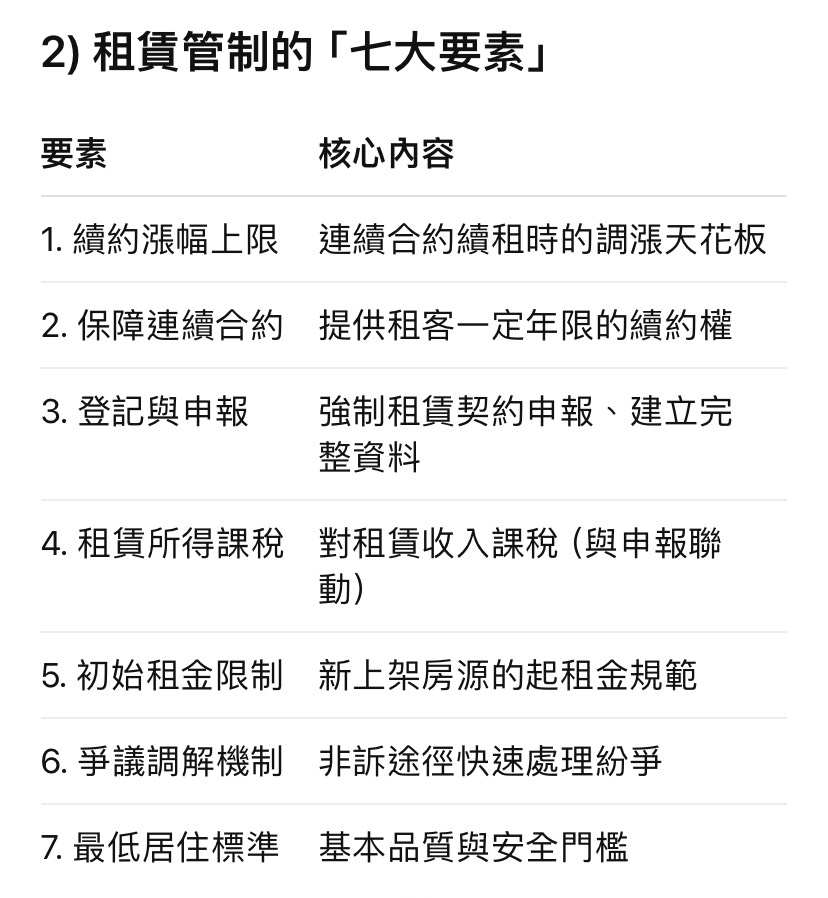

兩份報告一致建議,台灣應優先從「市場透明化」與「制度漸進化」兩個方向展開改革:

一、建立全國租賃資料庫

強制租約申報,並在初期階段「與稅務脫鉤」,避免房東反彈。這將成為後續租金補貼、租金指數與租屋政策的基礎。

二、推動「1+1」續約制度與合理漲幅上限

借鏡南韓「2+2」制度,先保障一次續約權,並設定漲幅上限(可參考CPI變動或地區租金指數),提升租客居住穩定性。

三、強化租賃糾紛調解與房東誘因

擴大地方調解委員會功能,建立快速仲裁管道,同時對「提供長期租約」或「租金漲幅自律」的房東給予稅務減免或貸款優惠。

四、鼓勵新建住宅供給

仿效德國「新建豁免條款」,避免過度管制壓抑投資動能,確保市場長期供給穩定。

報告強調,改革應分階段推進,以「短期穩定市場、中期建立透明機制、長期追求平衡制度」為總體方向,逐步將租賃市場從失衡走向共榮。

結語:安居,是社會最基本的契約

「改革不是為了對抗房東,而是為了建立信任。」報告最後指出,台灣的居住正義改革不能只是政治口號,而應是一場跨世代的社會契約更新。政府、立法機構、房東與租客團體都應共同參與,以透明資料、漸進立法與公共溝通為核心,推動制度的動態平衡。

「租賃市場的改革沒有終點,它是一條持續校準的路。唯有讓青年能安心租屋、讓房東願意出租,台灣的社會才能真正走向安居共榮的未來。」

延伸閱讀:

「彭揚凱專欄」是解方,還是另一場風險?租金管制成敗在制度設計

https://futurecity.cw.com.tw/article/3838