王郁揚,台灣菸草減害研究院,健康風險課稅的公平與效率:台灣健康福利捐的制度檢討, 20250515

作者:王郁揚 世衛菸草減害專家

研究助理:ChatGPT4.5

中華民國114年5月15日

摘要

本研究全面檢視臺灣現行「菸品健康福利捐」(下稱菸捐)制度,聚焦其財政角色、法制設計、公平性與效率問題,並探索擴大健康風險課稅範圍的可能性與改革建議。首先,我們梳理菸捐自2002年開徵以來的演變與財政功能,說明其稅收逐年變化與在政府預算中的定位,接著,檢討《菸害防制法》、《菸酒稅法》及《菸品健康福利捐分配及運作辦法》等法規條文,指出現行制度設計的盲點,包括菸捐法律定位模糊、分配機制僵化及執行監督不足等問題。透過立法院公報、監察院報告與主計單位資料,本研究評估菸捐在稅制公平與稅收效率兩方面的表現:一方面分析菸捐由吸菸者負擔但全民受益的現象,討論其對不同社經階層的影響;另一方面檢視菸捐收入的穩定性及各項用途預算執行率,評估該專款制度是否達成預期之財政與公共衛生目標。研究中引用過去十年官方統計資料並繪製圖表,包括菸捐收入趨勢、各項用途經費執行率及國際經驗比較,以佐證分析結果。特別地,我們盤點電子菸、含糖飲料、酒、大麻、檳榔、加工食品等新興或未納管之健康風險產品,模擬將其納入課稅體系後的潛在財源規模,並參考加拿大、美國、英國、德國、南韓、墨西哥、丹麥等國做法進行比較。研究最後以「改善菸品健康福利捐淪為衛生福利部小金庫的亂象」為目標提出建議,我們主張應強化法制監督、調整分配機制並擴大課稅範圍,以提升財政資源運用的透明度與效能,確保健康風險課稅制度在公平與效率間取得平衡。

關鍵詞:健康風險、菸品健康福利捐、菸害防制法、電子菸、含糖飲料、酒、大麻、檳榔、加工食品

Abstract

This study provides a comprehensive review of Taiwan’s current Tobacco Health and Welfare Surcharge (hereafter “tobacco surcharge”) system, focusing on its fiscal role, legal framework, fairness, and efficiency, while also exploring the feasibility and recommendations for expanding health risk taxation. First, we trace the evolution and fiscal function of the tobacco surcharge since its introduction in 2002, outlining trends in revenue collection and its positioning within government budgeting. Next, we examine relevant regulations—including the Tobacco Hazards Prevention Act, the Tobacco and Alcohol Tax Act, and the Regulations for the Allocation and Operation of the Tobacco Health and Welfare Surcharge—to identify structural shortcomings in the current design, such as ambiguous legal status, rigid allocation mechanisms, and inadequate oversight.

Drawing on Legislative Yuan bulletins, reports from the Control Yuan, and statistical data from budgetary authorities, this study evaluates the tobacco surcharge’s performance in terms of tax equity and fiscal efficiency. On one hand, it analyzes the regressive nature of a surcharge paid by smokers yet benefiting the general public, with attention to its distributional impact across socio-economic groups. On the other, it examines the stability of surcharge revenues and the execution rates of designated expenditures to assess whether this earmarked funding mechanism achieves its intended fiscal and public health objectives.

The analysis is supported by official statistics and visualizations spanning the past decade, including revenue trends, budget execution across expenditure categories, and cross-national comparisons. Notably, the study surveys emerging or underregulated health risk products—such as electronic cigarettes, sugar-sweetened beverages, alcohol, cannabis, betel nut, and processed foods—modeling the potential revenue yield if they were integrated into the taxation system. International practices in countries such as Canada, the United States, the United Kingdom, Germany, South Korea, Mexico, and Denmark are referenced for comparative insights.

The study concludes with policy recommendations aimed at “resolving the misuse of the tobacco surcharge as a discretionary fund for the Ministry of Health and Welfare.” It advocates for stronger legal oversight, reform of allocation mechanisms, and the expansion of taxable health risk items to enhance the transparency and efficiency of fiscal resource use, thereby ensuring a balance between fairness and effectiveness in the health risk taxation system.

Keywords: health risk, tobacco health and welfare surcharge, Tobacco Hazards Prevention Act, electronic cigarettes, sugar-sweetened beverages, alcohol, cannabis, betel nut, processed foods

壹、前言

使用稅收工具對菸酒、含糖飲料等健康有害產品課徵特別稅捐,是全球許多國家提升公共衛生與籌措醫療財源的重要策略,提高有害產品價格可有效降低其消費,從而減少相關疾病負擔,同時將稅收專款投入健康促進與醫療體系,實現「以價制量、以稅養健」的政策目標。

臺灣自2002年起實施「菸品健康福利捐」,做為菸害防制與衛生福利經費的專屬財源,然而,歷經近二十年運作,菸捐制度在公平性與效率性上引發不少爭議:一方面,吸菸者多屬經濟弱勢族群,菸捐可能具有累退稅效果,但另一方面,菸捐又主要用於全民健保等公共利益,存在「誰付捐、誰受益」的不對稱現象,再者,菸捐作為專款專用的特種基金,過去曾被質疑淪為主管機關的「小金庫」,存在分配不當、監督不周的亂象。隨著傳統菸品消費下降導致菸稅捐之財政收入減少,其財源穩定性亦受到關注,此外,新的健康風險產品(如電子菸、加熱菸等)的興起對現行課稅範圍提出挑戰,如何將之納入體系以維持財源並促進公共衛生,成為政策討論焦點。

本研究針對上述議題,系統性檢討臺灣菸捐制度的演變、現況與問題,並廣泛蒐集國內外經驗以提出改革建議,研究目的有三:一,分析菸捐在政府財政與衛生政策中的角色,包括歷年稅收規模、用途分配與對健保體系的影響;二,檢視相關法律規範與制度設計是否妥適,找出現行制度在公平與效率方面的缺失;三,評估未來擴大健康風險課稅的可行性與潛在效益,包括對健康風險產品課稅之國際作法比較,藉由深入探討,我們期望為行政機關(特別是衛生福利及財政單位)提供具體的政策建言,確保健康風險課稅制度在實現公共衛生目標的同時,兼顧財政公平與效率。

貳、文獻回顧

過去研究對健康風險課稅多從財政學與公共衛生雙重視角進行探討,一方面,在財政學領域,有關「專款專用」稅收的民主監督與效率問題受到關注,廖欽福(2016)指出,菸捐屬特種基金,其收支未納入一般預算統籌,可能削弱國會對財政資源配置的統一掌控,不利於財政民主原則的落實,專款專用雖可保障特定政策有穩定財源,但也可能因用途受限導致資源配置效率下降;若基金管理不當,更易衍生監督漏洞,形塑「小金庫」爭議。

另一方面,從公共衛生與健康經濟學角度,大量實證證據支持對菸品、酒精、含糖飲料等採取從價或從量稅,可提高價格以抑制不健康消費,世界衛生組織(WHO)與世界銀行均強調,針對菸品課稅是降低吸菸率最有效的單一措施,同時能為醫療保健籌措財源,然而,此類「健康稅」往往具累退性,引發對弱勢族群之影響的討論,有學者主張,若將稅收回饋於弱勢者的健康服務,可在一定程度上緩解其經濟負擔,實現「補償式公平」,例如,國內研究指出菸捐收入大量用於健保與戒菸服務,對低收入吸菸者形成實質補助。但也有觀點質疑,若弱勢者吸菸率仍遠高於一般群體,菸稅菸捐的課徵恐加劇其經濟困境,需要配套社會政策介入。

在臺灣脈絡下,2002年開徵菸捐後已有不少政府與學界報告檢討其成效。財政部研究顯示,菸捐性質上非屬租稅而是捐費,法律定位最初附屬於《菸酒稅法》,後來為強化專款專用,於2009年起完全依《菸害防制法》規範,學者曾從公共選擇理論分析菸稅與菸捐政策,指出菸稅屬一般財政收入,可提高資源配置彈性;相對之下,菸捐專款專用雖提高特定支出的保障,但可能誘使利益團體遊說自肥,降低資源使用效率。此外,監察院與審計部近年多次關切菸捐運用問題。例如監察院107年調查報告批評部分菸捐補助執行率偏低、經費使用違規,要求主管機關改善。總體而言,既有文獻為本研究提供了多維度視角:財政民主監督、稅制公平、健康效益評估等。本研究將承續這些討論,並以最新數據與國際比較補充之。

參、研究方法

本研究採用質性與量化並行的政策分析方法,首先,在法規與制度面,我們透過文獻分析檢視現行相關法律條文(包括《菸害防制法》第4條、《菸酒稅法》及《健康福利捐分配及運作辦法》),比對法條設計與實際運作間的落差,以發現制度漏洞,其次,在財政數據分析上,我們蒐集2002年至2021年歷年菸捐徵收數據以及各年度菸捐分配與使用情形,資料來源涵蓋主計總處統計、財政部稅收統計、衛生福利部及國民健康署的官方報告等,我們將菸捐歷年收入繪製趨勢圖,並整理最近十年的菸捐預算分配比例與執行率,輔以圖表呈現關鍵發現。

在比較分析部分,我們選取數個在健康課稅領域具代表性的國家案例(加拿大、美國、英國、德國、南韓、墨西哥、丹麥),透過次級資料分析了解其相關稅制(例如菸稅與菸捐制度、有無含糖飲料稅、大麻課稅等)以及財政運用方式,作為對照。

最後,我們彙總上述分析結果進行討論,並依據發現提出政策建議,整體研究流程強調以實證資料支撐論點,確保建議具有客觀依據和實務可行性,本文中的數據圖表及引用資料皆註明來源,以維持研究之可靠性與透明度。

肆、分析

菸品健康福利捐的財政角色與演變歷程

開徵背景與稅收規模:臺灣的菸品健康福利捐自2002年(民國91年)正式開徵,初始設計每包香菸徵收5元,以專款專用方式投入全民健康保險與菸害防制等用途,開徵首年菸捐收入約新臺幣79.09億元,在當時整體財政收入中占比有限,但已成為衛生福利支出的新興財源,隨後政府兩度調升菸捐額度:2006年2月起每包由5元增至10元,2009年6月再提高至20元。

菸捐稅率的調升大幅推升了收入規模,從2002年的79億元增加至2010年的344億元。如圖1所示,菸捐年度收入在2010年前後達到高峰,2011年曾高達347.41億元,值得注意的是,菸捐收入自2009年起即超越傳統菸稅收入,成為政府對菸品課稅的主要財源來源之一,2017年以前,菸捐收入總體呈現高位平台期,每年約在300億至340億元之間波動。

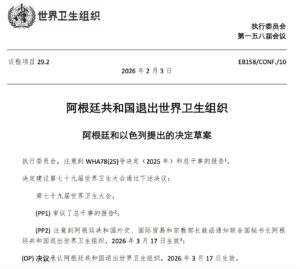

圖1:2011–2019年臺灣菸品健康福利捐年度徵收趨勢圖(單位:新臺幣億元),資料來源:衛福部國民健康署歷年菸害防制年報與財政部稅收統計整理,圖中顯示菸捐收入在2011年前後達頂峰,此後呈現下降趨勢。

趨勢轉折與原因分析

2017年起菸捐收入出現明顯下滑趨勢。2017年(106年度)菸捐徵收323.33億元,較前一年343.68億元下降約6%;2018年進一步降至281.28億元,2019年則約為277.63億元,連續三年遞減。

菸捐收入驟降的原因有二

一、傳統菸品消費量加速下滑,衛生福利部調查顯示,臺灣成年男性吸菸率從2008年的21.9%降至2018年的13.0%,十年間降幅近四成,特別是2017年施行菸稅大幅調升(每包菸稅由11.8元增至31.8元)後,菸價高漲使合法菸品銷量顯著萎縮;以臺灣菸酒公司為例,其紙菸年銷售量從2016年的155萬箱銳減至2018年的93萬箱,菸品消費的此一結構性下滑直接導致菸捐徵收基數縮減。

二、新稅制排擠效應。2017年的菸稅調漲主要用於支應長照財源,每包加價20元使政府一般稅收大增,2018年菸稅收入達448.89億元,較前一年增加逾8成,但同時更高的菸稅進一步抑制菸品銷售量,對菸捐收入形成下拉作用,概言之,近年菸捐收入減少反映了政策成功與隱憂並存:一方面菸害防制奏效使吸菸率降低(屬公共健康之福),另一方面也使專款財源縮減,對依賴該資金的健保與衛福支出形成壓力。

菸捐專款在政府預算中的地位

菸捐自設定以來即明確定位為專款專用之特別收入,用以支應特定健康與社福支出,首先,法源上,菸捐並非傳統意義的租稅。《菸害防制法》第4條授權菸捐的課徵、調整與用途;2009年底修法時,更將《菸酒稅法》中有關菸捐的規定刪除,以凸顯其「捐費」性質,而非一般稅收,財政部史料明載:「菸品健康福利捐係專款專用之捐費,性質上不屬賦稅範疇」,相關課徵評估、用途分配事項均由《菸害防制法》規範,因此菸捐雖隨菸稅一併徵收,但收入不納入國庫統籌分配,而是直接撥入多項健康與社福相關基金。

其次,在財政數額上,菸捐目前已成為衛生福利領域的重要財源,2010年代初期菸捐每年為政府帶來超過300億元收入,相當於當年度中央政府總預算的1%,足以支應衛生福利部部門預算的相當比例,即使近年下降到每年約260億元左右,其規模仍不可忽視,例如2021年度菸捐預算估計約260億元,其中約257億元編入全民健康保險及其他衛福基金,成為相關支出的主要財源,正因菸捐金額龐大且用途集中於民生支出,有論者稱其為衛福部的「第二預算」或「小金庫」,反映社會對該專款自主運用程度的觀感。

伍、現行法規與制度設計盲點

法律架構與權責劃分

菸捐制度涉及多部法規與行政機關職掌。《菸害防制法》第4條是核心依據,規定菸品出售時應徵健康福利捐,並授權主管機關(衛生福利部)會同財政部等每兩年評估金額調高之必要,同條亦列舉菸捐用途,包括:全民健保準備金、醫療補助(癌症防治、罕見疾病等)、菸害防制、衛生保健、社會福利、私劣菸查緝、菸農輔導等,財政部依此在2002年將菸捐併入菸酒稅徵收體系,但隨2009年法規調整後,財政部僅保留課稅執行與私劣菸稽查經費編列之職,其餘菸捐收支管理權轉由衛生福利部統籌,衛福部並訂定《菸品健康福利捐分配及運作辦法》,詳細規範菸捐收入如何在各項基金間分配及管理機制。

此種法制設計在權責上呈現「財政部課徵、衛福部運用」的雙軌架構,然而潛在盲點在於:當收與支分離時,容易出現財源分配與實際需求不匹配的問題,例如財政部過去傾向以調升菸稅取代調菸捐,原因之一即認為菸捐專款用途侷限,未必完全符合全民利益,調稅進入國庫反而資源運用更有效率,兩部會對課稅工具選擇的分歧,曾在2013年菸捐調漲討論時表露:衛生署(衛福部前身)主張菸捐每包加20元以挹注衛福經費,財政部則明言「以價制量,漲菸稅較恰當」,認為菸捐非全民共享,調稅統籌運用效率更佳,由此可見,現行法律架構下,不同部門對菸捐功能定位的認知差異,可能影響制度推動的一致性。

用途分配機制與彈性不足

按照《菸品健康福利捐分配及運作辦法》,菸捐收入須依一定比例或金額分配給多個基金與用途,以2018年實際分配為例:當年菸捐收入約281億元,其中50.3%撥入全民健康保險基金作為健保安全準備金,5.0%撥入全民健康保險紓困基金用於補助弱勢者健保費,23.4%投入國民健康署的菸害防制及衛生保健基金,7.2%給予疫苗接種基金,14.1%則涵蓋其他用途(包括醫療發展基金、長照服務基金、社會福利基金,以及財政部轄下私劣菸稽查經費與菸農轉作補助等)。

上述分配架構雖確保各重要領域均有經費來源,但問題在於僵化的比例難以適應實際需要的變化,例如,審計部發現2012–2018年間,財政部用於補助地方政府稽查私劣菸的經費累計撥付11億多元,但實際僅支出7億,執行率約7成,致餘款高達3.84億元閒置,顯然該項撥款超過實際所需,但按照辦法仍每年固定編列,形成資源浪費,同時期,地方政府運用菸捐補助推動菸害防制工作時,亦被監察院查出部分支出不符規定,顯示中央雖撥款下去但缺乏有效督導,影響政策成效。

2009年起,法規將『菸農及相關產業勞工之輔導與照顧』納入菸捐用途,但由於菸農人數逐年減少,實際需求經費有限(例如2018年僅編列2億元且未全數支出),相對地,長期照顧服務於2016年起設立基金並納入菸捐分配,但因法令修訂稍晚,2017年前已累積的長照用途菸捐需先暫存在國健署保管戶,再移撥至社福或長照基金,程序相對複雜。

總體而言,菸捐用途分配機制作為行政規則,具有僵化一面,未能隨實際情況及時調整資源投向。雖然辦法第5條設有評核與調整分配比率的規定,但執行上調整不易,導致部分項目經費過多用不完(如稽查經費),而有的領域則可能資金不足需另覓預算補充(如長照服務)。

監督與資訊透明度

專款專用基金的民主監督一直是預算體制中的難點。菸捐基金依照預算法須編列收支預算,送交立法院審議及日後決算審核,形式上仍在國會監督範圍內,衛福部亦強調「菸捐用途係由法令規定,並受立法院、行政院與監察院之監督」,否認外界所稱有挪用或黑箱。

然而,相較一般歲入歲出預算,菸捐因先行從稅收中切割出特定用途,國會實際能調整的空間較小,此外,菸捐多年來收支結餘情況、補助款流向等資訊,主要散見於各年度決算報告與審計報告中,缺乏彙總的公開管道,造成一般公眾不易了解資金運用全貌,舉例來說,國民健康署每年運用菸捐補助許多民間團體辦理戒菸輔導、防制宣導等,但這些補助計畫的成果評估鮮少對外公布,導致社會質疑菸捐補助款是否被利益團體自肥,又如先前提及的地方政府結餘款繳庫事件,按規定菸捐不得挪作他用,但地方一年用不完將結餘繳回地方庫,形同變相挪用,顯示在監督落實上仍有缺口。

因此,目前制度的資訊透明與監督實效仍待加強,有鑑於此,立法院預算中心與監察院近年持續關注菸捐執行情況,要求衛福部依規強化評核機制並適時調整比率,以提升資源運用效率,這些督促某種程度上反映出現行制度的監管機制尚未充分發揮,需要透過法制或行政措施改進。

陸、稅制公平性評估:誰付捐、誰受益?

吸菸者的社經特徵與負擔分配:菸捐的公平性首先取決於課稅對象的經濟能力及其受益情況。一般而言,菸品屬於需求價格彈性較低的商品,對低收入者而言,菸品支出佔其收入比例較高,故菸稅菸捐常被視為具累退性。多項研究顯示,吸菸率與教育程度呈反比關係,即教育程度較低者的吸菸率較高,反映出吸菸族群中弱勢階層比例偏高的現象。

也就是說,社經地位較低者吸菸盛行率遠高於高階層,此種現象導致菸捐稅負主要落在弱勢勞工族群身上,他們往往因長期成癮而持續購買菸品,長期累積的稅捐支出相對其所得是沉重負擔,更嚴重的是,吸菸所致健康惡化和經濟困境會在弱勢家庭中代際傳遞,形成「健康不平等」的惡性循環,因此,僅就「誰付捐」而言,菸捐確有向下階層課稅之嫌,在稅制公平上引發倫理憂慮。

弱勢族群的健康受益

公平性的另一面是「誰受益」,由於菸捐收入大量投入全民健康保險以及戒菸服務等,弱勢族群亦是這些公共衛生支出的主要受益者,首先,調高菸價對低收入吸菸者的行為改變最為顯著,2009年底菸捐自每包10元調升至20元後,據國民健康署統計,18歲以上男性吸菸率由2009年的41.6%降至2011年的39.1%,雖降幅約2.5個百分點,但呈現連續兩年下降趨勢,反映價格政策對吸菸行為仍具一定抑制效果,這說明價格政策對弱勢菸民的行為改變效果尤其突出,使他們避免未來罹患菸害相關疾病的風險,長遠看屬於健康收益。

其次,政府利用菸捐設立多層次的戒菸服務補助,降低弱勢者戒菸門檻,例如菸捐提撥經費補助有戒菸意願者接受門診治療,將戒菸藥物納入健保給付等措施,大幅減輕菸癮者的醫療支出。又如針對無力負擔健保費的經濟弱勢,菸品健康福利捐每年撥款約6至7億元,用於補助中低收入戶及其他經濟困難者繳納健保自付保險費,協助其維持基本醫療保障。根據相關統計,2015至2018年間,菸捐撥入健保安全準備金及補助經濟困難者保險費的金額合計占菸捐收入約六成以上,菸捐支撐健保財政的作用,使保費維持在相對低廉水平,對全體保險對象(包括弱勢族群)都是利好。

換言之,弱勢菸民一方面承擔菸捐稅負,另一方面也透過各種機制從中受益;菸捐提高菸價所促成的吸菸率下降,更對弱勢健康帶來長期正面影響。國民健康署前署長邱淑媞即強調,「菸害成癮具有嚴重的階級不平等現象,但弱勢族群也是調漲菸捐的最主要受益者」。這一定程度上為菸捐的累退性爭議提供了反證:若考慮健康收益與資金回流,弱勢族群並非純粹承擔者,也是政策的優先受益對象。

公平性盲點與爭議

即便如此,現行制度在「誰受益」方面仍有值得商榷之處,首先,並非所有菸捐用途都能直接惠及納稅的吸菸者,例如用於癌症防治、罕見疾病醫療的經費,主要服務對象是整體患者族群,與吸菸與否無關,一位未曾吸菸的健保投保人,同樣可能因菸捐資助而享有更完善的醫療服務;換言之,非納稅人也可從中受益,菸捐收入中僅一小部分用於戒菸治療、菸害防制等與吸菸者直接相關的項目,健保補助屬全民性質,難謂對吸菸者的「回饋」。

因此,從財政利益的角度來看,一名長期吸菸者可能在其一生中繳納了可觀的菸捐,但若未能從該筆稅收中獲得相應的專屬利益,便可能出現個體層面的逆向補貼。尤其在菸捐補助健保費措施初期,因申請門檻設計寬鬆,未設明確排富條件,曾導致部分高所得者亦能領取補助,引發社會公平性質疑。為解決此問題,中央健康保險局於2009年12月17日修正補助標準,新增排富條款,明定申請人若年利息所得超過新臺幣1萬元,或利息與股利所得合計超過2萬元,或健保投保金額超過25,200元者,將排除在補助對象之外。此類執行瑕疵反映制度初期設計不足,使有限的菸捐資源未能完全聚焦於真正需要扶助的對象,影響整體公平性與政策正當性。

此外,一旦吸菸者成功戒菸,即不再繳納菸捐,但仍可和全民一樣持續享有相關衛生福利服務,從這角度看,菸捐更像是一種「懲罰性課稅」:透過課稅懲罰不健康行為,同時籌資造福整體,這種「懲罰惡習、獎勵公益」的設計在社會正義上有其合理性,但嚴格說來與傳統稅制中的「量能課稅」(依支付能力課稅)原則有所背離。

總體而言,菸捐公平性的評價取決於價值衡量:若著重經濟負擔分配,的確偏重弱勢承擔;但若納入健康效益與社會福利再分配考量,則顯示出一定程度的補償和平衡,本研究傾向認為,目前菸捐設計在公平性上屬「結果公平大於程序公平」的類型,即透過用途安排試圖糾正課稅對象與受益對象不一致的問題,但仍須透過精準補助和排富機制等改進措施,才能讓稅負分配與福利分配更為對等合理。

- 稅收效率評估:財源穩定與使用效能

收入穩定性與可預測性

作為專款財源,菸品健康福利捐要求有相對穩定且可預測的收入,以支持長期衛生福利計畫,然而,菸捐收入高度依賴菸品銷售量,隨著公共衛生政策的成功推行,吸菸率逐年下降,導致菸捐收入減少,形成一種結構性矛盾:菸害防制越成功,菸捐收入反而越萎縮,影響衛生經費的穩定性,以2018年為例,原預算估計該年度菸捐可達323億元,實際徵得281億元,短少約42億元,可能需要動用以前年度結餘款彌補相關基金缺口。

財政部與衛福部在編列菸捐相關預算時面臨高度不確定性,須預測次年菸品銷量及逃漏稅風險,政策變動(如菸稅捐的調升)與黑市走私活動等,都可能顯著影響實際收入,以2017年6月調高菸稅為例,實施後的數月內出現銷量下滑,菸捐收入亦低於預期,主計機關在次年預算報告中指出,類似稅制變化將增加財源籌措的不確定性,建議各部門在專款運用上應採更審慎規劃。

因此,目前菸捐作為長期財源的可靠度正在降低,尤其值得關切的是,全民健保基金對菸捐高度依賴——近年有超過百億元菸捐每年注入健保挹注收支,倘若未來菸捐持續下滑,健保財政將失去一項重要補充來源,可能提前出現短絀,為了維持財政穩定,政府或須在吸菸率下降造成菸捐減少後,尋找其他財源接續(如提高健保費、增加一般稅收補貼等),否則原本仰賴菸捐的計畫將難以為繼,這種「菸捐成癮症」反映了專款稅收的先天不足:若課稅對象規模縮小,財源跟著縮小,而相關支出需求卻未必同步降低,例如吸菸人口減少後,短期內健保醫療支出不會立刻下降(因舊患者醫療費用可能延續多年),故此財政缺口須提早因應。

雖然台灣目前每包香菸徵收31.8元菸稅與20元健康捐,合計51.8元,但以2024年市場零售價普遍已達每包100至120元計算,實際稅負佔比僅約43%至52%,明顯低於WHO建議的75%水準,顯示從國際比較而言,台灣仍有提高健康捐的空間,然而,稅負調升的財政效果需視市場價格、需求彈性及黑市規模綜合研判,避免產生稅基流失或非法代用品興起的反效果。

資金運用效率與執行率

稅收效率的一個重要面向是資金是否被有效運用,產出最大效益,根據衛生福利部中央健康保險署的資料,2015至2018年間,菸捐資金主要用於醫療保健相關支出,其中每年補助全民健康保險的安全準備金與紓困基金合計約佔收入的一半以上,執行率接近100%,因為衛福部按規定將款項全數匯入健保相關帳戶,然而,其他用途(如菸害防制、長期照護等)的執行率可能較低,需進一步檢討資金分配與使用效率。

菸害防制及衛生保健基金每年編列的預算約為55至80億元,用於支持各項公共衛生計畫,整體執行率良好,然而,部分領域存在執行率偏低的情況,例如,地方政府在執行私劣菸品稽查經費時,執行率僅約七成,顯示資金閒置,此外,國民健康署委辦的戒菸服務計畫中,監察院查出部分履約項目不符契約,例如某些受補助醫療院所未達到預期的戒菸門診服務量,導致經費效益打折,再者,補助低收入邊緣戶健保費的方案,由於缺乏資產審核機制,可能導致部分非真正弱勢的對象也獲得補助,造成資源分散,削弱了資源的效益最大化。

從這些案例看,菸捐資金在執行面上仍有改善空間,政府需要建立更嚴格的績效評估與問責機制,例如對地方政府稽查成效設定明確指標,未達標者酌減次年補助,以免年年結餘卻不檢討配額,又例如強化對受補助單位的審計和成果公開,讓社會大眾能監督資金用途是否真正改善健康結果。

總括而言,目前菸捐運用效能不均衡:在支持健保與重大公共衛生服務上發揮了及時雨作用,但在某些執行環節仍有浪費或效率不彰之處,這提醒我們,提升菸捐制度效率的著眼點,不僅在開源(維持收入),更在節流(善用支出),經由汰除冗項、靈活調配剩餘資金至更具效益的用途,可在收入減少的同時仍維持既定政策目標的達成。

捌、健康風險課捐新標的與潛在財源

面對菸捐收入趨減的挑戰,政府有必要考慮將其他健康風險產品納入課稅範圍,建立更廣泛的健康課稅體系,以下我們盤點數項具潛力的課稅新標的,並初步估算其財源規模及實施可行性:

- 電子菸、加熱菸與尼古丁袋

隨著傳統紙菸銷量逐年下滑,新型態減害菸品(如電子菸、加熱菸及尼古丁袋)迅速興起,逐漸成為市場主流之一,臺灣於2023年修正《菸害防制法》,全面禁止電子菸的製造、販售與使用,並將加熱菸納為「指定菸品」,需通過健康風險評估審查後方可上市,然而,電子菸實際使用者持續存在,地下市場與非法流通未見停歇,顯示單純禁令不足以遏止其使用與擴散,從健康治理與財政公平角度出發,電子菸應比照加熱菸一併納入正式管制體系,建立明確納管與課稅制度,以遏止黑市、保障消費者權益,同時回應公共衛生財源穩定之需求。

加熱菸目前已通過《菸害防制法》與《菸酒稅法》納管,並依法課徵菸稅與健康福利捐,其稅捐標準依加熱用菸草重量計算,每公斤課徵1,590元菸稅與等額健康捐,隨著加熱菸走私數量與黑市逐年增加,對菸品市場與公共財政的影響日益顯著,課稅制度應落實執行。

若黑市電子菸逐漸取代紙菸成為主要消費品,將造成稅基流失。立法院有委員指出,菸稅與菸捐過去每年提供長照基金約290億元財源,倘電子菸未能納入課稅體系,長照財源將受影響,未來一旦解禁或允許合法販售電子菸,就必須立法對其課徵與紙菸等值的稅捐,以免誘發消費者以低稅商品替代高稅紙菸,導致整體健康捐收下降。

目前國際已有多個國家對電子菸課徵專門稅捐,包括美國多數州、韓國、義大利與德國等,課徵方式涵蓋尼古丁含量、液體容量或零售價格,若台灣未來開放電子菸產品,並依每毫升煙液課徵新台幣10元健康捐,參考日本與韓國的使用盛行率,年稅捐收入可達上百億元。

為防止廠商與消費者轉向未納管菸品來規避健康稅負,有必要對電子菸建立明確而合理的稅捐制度,然而,電子菸的健康風險顯著低於紙菸,故稅捐制度設計應兼顧風險比例原則(risk-proportionate regulation),不宜與紙菸課徵完全相同稅捐,透過設定相對較低但具代表性的健康捐標準,既能維持公共財源與稅制公平,也能反映產品風險差異,落實「鼓勵菸草減害、不鼓勵濫用」的健康治理策略。

- 含糖飲料

課徵糖稅(或稱含糖飲料健康捐)是近年國際間興起的趨勢,用以對抗肥胖和糖尿病流行,以英國為例,自2018年實施「軟性飲料產業徵稅」(Soft Drinks Industry Levy, SDIL),依每100毫升飲料中的含糖量分級課徵:含糖量5至8克者每公升課徵18便士,超過8克者則課徵24便士,原預估每年可為政府帶來約5.2億英鎊(約新台幣192億元)收入,實際稅收約為3.36億英鎊,此筆收入專款用於中小學體育與營養早餐計畫,作為兒童肥胖策略的一環。

墨西哥則於2014年起開徵含糖飲料稅與垃圾食品稅,其中對含糖飲料每公升課徵1披索(約當10%的價格增幅),實施首年,飲料銷量即下降6%,12月單月下降幅度達12%,根據模擬研究,這項政策在10年間可望預防約18.9萬個糖尿病病例,並節省約9.83億美元(約新台幣295億元)的醫療支出,顯示課稅措施在健康成效與財政節流上皆具正面影響。

由此可見,含糖稅除了帶來財政收入,更有助降低長期醫療費用,是具成本效益的健康捐,臺灣迄今尚未開徵全國性的含糖飲料稅,但相關討論不絕,若參考英國實施的 Soft Drinks Industry Levy,結合國內公共衛生與健康經濟學界建議,採用「從量課稅+階梯式稅率」方式,例如,每百毫升含糖>5克者每公升課2元、>10克者課5元,以此階梯稅率促使業者降低糖分。

根據經濟部統計,台灣非酒精飲料年產量逾40億公升,若實施分級課徵含糖飲料稅(如每百毫升含糖量逾5g課2元、逾10g課5元),初估每年可創造數十億新台幣之稅收。若將此收入專款用於國民健康促進、健保挹注、肥胖防治與醫療品質提升等用途,將有助於減輕肥胖相關慢性病(如糖尿病、心血管疾病)對健保體系的長期財政壓力。

不過,台灣飲料市場以手搖飲等中小型現金交易業者為主,課稅執行面臨挑戰,為簡化稽徵,建議可採源頭課徵策略,針對含糖原料(如高果糖糖漿、蔗糖)課稅,由成本自然轉嫁至終端產品價格,降低行政成本,並兼顧政策效果,整體而言,含糖飲料稅具有穩定財源與強化健康政策的雙重價值,值得納入我國健康課稅體系的未來規劃。

- 酒精飲品

酒精飲品對公共健康的危害長期受到各國重視,包括肝病、癌症、心血管疾病、精神健康障礙、暴力傷害與酒駕事故等,對健保與社會系統構成龐大負擔,雖然台灣現行《菸酒稅法》已就各類酒品課徵酒稅,但稅制本身並未反映其健康外部成本,也未設立類似「健康福利捐」的專項資源,用以挹注相關醫療與預防支出,相較之下,菸品除課稅外尚有《菸害防制法》作為法制依據,並建立完整的健康捐與專款專用制度,形成稅制與控害並行的政策體系。

有學者建議,若要實施酒品健康捐,應比照《菸害防制法》模式,首先制定《酒害防制法》,以健康治理為核心建立法律授權基礎,再透過專法或附屬法規納入健康捐設計,此舉不僅能確立課捐正當性,也有助明確劃分捐收用途,例如用於酒癮防治、急診創傷照護、心理健康服務、酒駕防制與家庭暴力干預等。

在課捐技術上,酒捐可採從量課徵方式,依純酒精含量課以固定費率(例如每公克酒精課徵新台幣2~5元),並依酒精濃度設計階梯式費率,導向低濃度產品消費,降低健康風險。為提升社會接受度,亦可比照國際慣例,將酒捐收入專款用於公共衛生用途,並強化酒品警示標示、濫用宣導與高風險族群介入,達到價格與非價格手段併行的政策效果。

整體而言,建立酒品健康捐制度不僅是健保永續與財源穩定的手段,更有助反映「風險越高、負擔越多」的公平課稅原則,是值得納入健康稅收體系的重要改革方向。

- 大麻及其他毒品

隨著國際大麻合法化風潮,部分地區(如加拿大、美國多州)已對娛樂用大麻課稅,用於藥物濫用防治等,臺灣目前大麻仍屬二級毒品,全然非法,因此未來短期內不會有大麻稅捐收入,然而不妨預先觀察國外經驗:加拿大自2018年聯邦合法化大麻以來,對大麻產品課徵消費稅(excise duty),稅收由聯邦與各省共享,根據加拿大統計局的數據,2022-2023財政年度,聯邦與省級政府從酒精和娛樂用大麻的控制與銷售中獲得了總計155億加元的收入,其中娛樂用大麻貢獻了19億加元,增長了24.2%。

美國自2012年起,陸續有多個州合法化娛樂用大麻,並建立相關的課稅制度,截至2025年,已有超過20個州對娛樂用大麻課徵消費稅,稅收模式多樣,包括依銷售價格比例課稅(從價稅)、依產品重量課稅(從量稅)、以及依四氫大麻酚(THC)含量課稅(效力稅)等方式,例如,華盛頓州對大麻課徵37%的零售消費稅、科羅拉多州則對零售和批發階段分別課徵15%的稅率,部分州如伊利諾伊州,根據產品的THC含量設計階梯式稅率,低於35% THC的產品課徵10%,而高於35%的產品則課徵25% 。

這些稅收為州政府帶來可觀的財政收入,根據美國人口普查局的數據,自2021年中以來,各州從大麻稅收中共計獲得超過97億美元的收入,這些收入被用於多種公共用途,包括教育、公共衛生、藥物濫用治療、社區重建等,例如,科羅拉多州將部分大麻稅收用於學校建設和藥物濫用預防計劃。

美國的經驗顯示,設計合理的大麻稅捐制度不僅能為政府帶來穩定的財政收入,還能支持公共衛生和社會福利計劃,然而,稅率設計需謹慎,過高的稅率可能導致非法市場的擴張,削弱合法市場的競爭力,因此,許多州在設計稅制時,考慮到與非法市場的價格競爭,選擇較為溫和的稅率,以促進合法市場的發展。

對於台灣而言,若未來考慮合法化藥用或娛樂用大麻,可參考美國各州的課稅經驗,設計適合本地市場的「大麻健康捐」制度,將稅收用於成癮治療、心理健康服務等公共衛生領域,實現健康風險課稅的政策目標,其它毒品如K他命、安非他命、海洛因等課稅問題不在現階段討論範圍。

- 檳榔

檳榔已被世界衛生組織國際癌症研究總署(IARC)自2003年列為第一類致癌物,即使不含菸草或其他添加物亦具有明確致癌性,主要與口腔癌、咽癌及食道癌風險高度相關,在台灣,口腔癌長期高居男性十大癌症死因前五名,年新增病例逾8,000人,死亡人數逾3,300人,此一高致病率與檳榔嚼食習慣密切相關,對健保體系造成龐大醫療支出與社會成本,已構成我國特有的重大公共衛生問題。

雖然早期有學者與民間團體建議課徵「檳榔健康捐」或「檳榔稅」,作為以價制量與彌補外部成本的財政工具;根據相關研究估算,若欲平衡因嚼檳榔導致的健保支出,每顆檳榔約須課徵新台幣0.103元的健康捐,但此數字並非官方公告,而屬學術界初步估算值,儘管金額不高,若以市場常見「每包20顆、一日2包」的嚼食者計,對重度依賴者具有一定價格誘導效果。

執行層面上,目前檳榔交易多集中於路邊攤與現金交易,基層稽徵確實面臨困難,但可參酌菸品與酒品稅制,改採「源頭課徵」方式,即針對檳榔青果在批發、市場拍賣或加工環節課徵檳榔稅或檳品健康捐,再由市場機制自然反映於終端價格,配合業者查帳與稅籍資料追蹤,以簡化執行流程。

試算潛在稅收潛力,若對終端每顆檳榔課徵1元健康捐,考量目前全國年產檳榔約9.2億公斤、推估消費量數百億顆,短期內稅收規模可能高達數十億元,這筆財源可專款用於口腔癌篩檢補助、檳榔戒斷輔導、原住民及農村衛教計畫與轉作補貼等公共衛生用途,對健保財務亦具實質挹注效果。

值得注意的是,課徵檳榔稅/捐雖具有財政與健康誘導的雙重意義,但同時也涉及文化與產業衝擊,尤其原住民族與部分農村勞動者嚼檳榔具習俗或提神需求,為減輕反彈與政策阻力,應同步推動《檳榔健康危害防制法》立法,明確賦稅授權,並結合輔導轉作、創新農業支持與社區替代產業計畫,以形成更具社會接受度的完整政策體系。

綜上所述,檳榔健康捐的推動既可補償其對社會造成的外部健康損害,也能為公衛財源帶來穩定挹注,應視為未來健康稅捐體系中不可或缺的一環。

- 加工食品與其他高風險產品

除了前述的糖品與檳榔,國際上亦有針對高鹽、高脂肪食品、含反式脂肪加工品與含咖啡因能量飲料等實施健康風險課稅的案例,這些產品雖非傳統意義上的「菸酒毒品」,但同樣與代謝疾病、心血管病與癌症風險密切相關,屬於「慢性病環境因子」,因此逐漸納入各國健康課稅體系中。

丹麥於2011年10月開徵全球首例「飽和脂肪稅」(fat tax),針對含飽和脂肪超過2.3%的食品,每公斤課徵16丹麥克朗(約新台幣85元),雖然該政策旨在降低心血管疾病風險,但由於民眾反彈劇烈、物價上漲、跨境購買與企業成本升高等問題,僅實施15個月即宣告廢止,這個失敗案例雖未能長期落實,卻提供各國在設計健康課稅政策時的重要教訓:課稅項目需聚焦高風險非必要品、避免廣泛波及日常主食,並需搭配有效的產業與消費者輔導機制。

相對而言,匈牙利自2011年起實施的「公共健康產品稅」(Public Health Product Tax, PHPT)則被世界衛生組織視為成功案例,該稅針對高糖、高鹽、高咖啡因與能量飲料等非主食類產品課徵從價或從量稅,並將稅收挹注於醫療與健康促進用途,根據評估,PHPT實施後,能量飲料銷量下降22%,含糖飲料下降19%,並促使超過四分之一的廠商調整產品配方以避稅,顯示稅制具有行為引導與健康效益的雙重功能。

這些國際案例表明,健康課稅不應僅限於菸酒類產品,也可針對其他高風險食品進行制度性設計,台灣若欲推動類似政策,應綜合考量產品風險、消費行為與市場結構,精準設計稅基與對象,避免過度干預主食或民生必需品,並確保稅收用途明確導向公共衛生與醫療體系之強化,方能提高政策正當性與社會接受度。臺灣未來可評估針對特定超加工食品課徵健康風險稅,但需審慎權衡課稅執行成本與健康收益,一般而言,菸、酒、檳榔、含糖飲料等直接可造成顯著健康危害且易界定課稅範圍的產品,應優先列入,我們在本文重點關注的電子菸、含糖飲料、檳榔等,正屬此列。

綜上所述,拓展健康風險課稅標的有助於開闢新財源,同時達成抑制不良嗜好的目的,然而,每項新稅的推行都須考慮執行可行性和社會接受度,我們強調,在引入任何新健康稅捐時,都應秉持「稅出有名、專款專用」的原則,以提高政策正當性,如能將新增稅捐收入明確用於相關疾病防治、醫療補助或產業轉型,將更容易爭取公眾支持,例如含糖飲料稅收入用於兒童肥胖防治、檳榔稅收入用於口腔癌篩檢補助等,都能形成「課哪裡、補哪裡」的良性循環,達到健康稅捐設計的初衷。

玖、國際制度比較:各國健康課稅經驗

為了借鏡先進國家經驗,我們選取加拿大、美國、英國、德國、南韓、墨西哥、丹麥七個國家(或地區)作比較分析,涵蓋菸品稅捐及其他健康風險稅制的做法。

- 加拿大

加拿大在控菸政策上採取高額稅收與嚴法規並行,聯邦政府對每包香菸課徵特種消費稅,各省另加收菸稅,使加拿大多數地區香菸售價中的稅負占比達到總價70%以上,稅收直接進入一般財政,用於支持全民醫療等支出,加拿大未設立類似臺灣菸捐的專款基金,而是透過一般收入支持全民醫療保健體系,這種統收統支模式在財政上更具彈性,但少了將稅收「標記」為健康用途的宣示效果。

在減害菸品方面,加拿大近年亦逐步建立針對電子菸、加熱菸與尼古丁袋的管制與課稅制度,聯邦層級自2018年《菸草與電子菸產品法》(Tobacco and Vaping Products Act)生效後,電子菸正式納入專法規範,禁止向未成年人銷售、限制廣告與香味添加,並強制尼古丁標示,2022年,聯邦政府開始對含尼古丁的電子菸油課徵消費稅,每2毫升以下固定課1加元,之後每加1毫升再課1加元,若為20毫升以上產品,稅負總額可達10加元以上,部分省份如卑詩省與魁北克更額外加徵省級稅,使部分地區電子菸產品總稅負接近零售價的25%至30%。

加熱菸方面,加拿大尚未全面核准相關產品上市,部分加熱設備與加熱菸草產品僅以醫療器材或實驗性商品進口流通,衛生部與稅務單位正在研擬未來的稅制架構,但各界普遍支持將其課徵與紙菸對等之稅捐,以防止稅制漏洞與市場轉移。

至於尼古丁袋(Nicotine Pouches),目前尚未獲得加拿大衛生部全面核准上市,但已有廠商以「非藥用」身分申請通過,監管政策仍在研擬中,若該產品未納入現行《菸草與電子菸產品法》或消費稅制中,將面臨類似電子煙初期的「無稅可徵、無法可管」狀態,相關稅收與納管制度有待補強。

整體而言,加拿大在減害菸品政策上展現出逐步收斂與納管的趨勢,電子菸已正式納稅,並由聯邦與部分省分共享稅收;加熱菸與尼古丁袋則處於評估與政策設計階段,反映出對於健康風險與財政公平的前瞻性考量,未來台灣若參考加拿大模式,宜從稅法與控管雙軌並進,逐步將此類產品納入健康稅捐體系,防堵市場灰區並維護整體公共衛生資源穩定。

值得注意的是,加拿大於2018年聯邦層級全面合法化娛樂用大麻,同步開徵大麻消費稅,大麻稅由聯邦與各省共享,部分省份規定其收入優先用於公共衛生和執法支出,據報導,2021年加拿大聯邦從大麻稅獲得的收入已超越傳統酒類稅,顯示健康風險課稅範疇在該國有擴大的趨勢,另外,加拿大暫無全國性的含糖飲料稅,但某些省(如紐芬蘭與拉布拉多)於2022年開始對碳酸飲料課每公升20加分的糖稅,該省政府明言將此收入用於醫療保健,加拿大經驗顯示,在聯邦制下健康稅捐收政策可由地方先行試點,再視成效推廣至全國。

- 美國

美國的健康課稅體系相當分權且多樣,聯邦政府主要課徵菸稅和酒稅,並未像臺灣有全國性的菸捐基金,但有些聯邦稅收帶有健康用途標記,例如2009年起聯邦紙菸稅增收的部分明確用於擴大兒童健保計畫(SCHIP),各州政府則有權自行設計額外的菸酒稅,有的州將之投入特定健康項目,例如加州曾公投通過調高菸稅用於醫療研究和戒菸服務。

在減害菸品方面,美國同樣呈現高度分權的政策結構,由各州自行決定是否課徵電子菸、加熱菸或尼古丁袋之特種稅捐,截至2025年,全美已有超過25個州對電子菸產品課徵稅捐,稅制模式涵蓋多元,包括:

(1) 從價稅制:如明尼蘇達州對電子菸產品課徵95%零售稅,紐約與加州亦分別課徵20%~65%的從價消費稅;

(2) 從量稅制:如加州自2021年起按每毫升煙液課徵2美元(每30毫升約60美元稅),兼顧價格與產品劑量;

(3) 混合稅制:如伊利諾伊州依尼古丁濃度與銷售價格雙軌計算,建立更細緻的課稅邏輯。

電子菸產品在美國亦需經食品藥物管理局(FDA)之「上市前審查」(PMTA)核可方能合法販售,未核准者視同非法,並可能遭禁售與行政罰鍰,該機制為全球最嚴格的電子菸審查制度之一,截至2024年,大多數電子煙產品尚未獲全面上市許可,稅收與市占率仍在變動中。

針對加熱菸,美國FDA於2020年批准部分加熱菸產品(如IQOS)上市,視為「相對風險較低的代用品」,但目前僅部分州將其視同香菸課稅,課稅級距與紙菸相當(如北卡羅來納州、賓州等),其他州則仍在研議是否獨立設稅類別。

尼古丁袋則因其不含燃燒與菸草,在法規與課稅上更為模糊,目前少數州如俄亥俄、猶他與蒙大拿等已將其納入「其他菸草製品」範疇課稅,但聯邦尚無統一規範與稅收架構,近年,尼古丁袋使用在青少年族群快速上升,促使FDA與州級政府開始考慮進一步立法與稅制整合。

整體來看,美國針對減害菸品課稅的趨勢是逐步擴大納稅範圍並提升稅率,同時亦將稅收用於青少年防制、尼古丁成癮治療與公共教育等用途,未來台灣若考慮對類似產品課稅捐,應參考美國各州的操作經驗,導入多元課稅模式與風險比例原則,並同步建置消費者教育與非法產品管理機制,以建構兼顧公平、效率與公共利益的健康課稅體系。

針對含糖飲料,美國尚無聯邦稅,但若干城市採取了地方徵稅策略,如紐約市曾嘗試禁售超大杯含糖飲料(雖被法院擋下),費城和舊金山等地則開徵「汽水稅」(Soda Tax),稅率約每盎司1.5美分,收入多用於學前教育、社區學院或公園設施等,以費城市為例,該稅每年為市府增加約9,100萬美元收入,用於資助學前班計畫和社區重建。

在酒精和菸草之外,美國許多州對合法娛樂用大麻課稅,一般包含零售稅和生產稅,收入挹注毒品防治、心理健康和教育等(例如科羅拉多州將部分大麻稅用於學校建設)。

總體看,美國健康稅收較分散,各地實驗性質強,但共通點是強調地方自主與稅款用途回饋,從公平角度,美國部分地方會同步推行補貼措施,如對低收入者提供退稅或代金,減輕汽水稅之負擔,這點值得臺灣參考。

- 英國

英國的健康課稅政策較為鮮明,菸草方面,英國對香菸課徵從量加從價混合稅,全歸入國庫一般收入,由於英國健保(NHS)採稅收撥款制,沒有專門的菸捐基金,但政府常在政治論述上將菸稅與健保經費相連結,強調菸民為NHS做出貢獻。

在減害菸品方面,英國長期採取「減害導向」的公共衛生立場,鼓勵吸菸者改用風險較低的代用品,如電子菸與尼古丁袋,電子菸在英國自2016年起被納入《菸草與相關產品法規》(Tobacco and Related Products Regulations, TRPR)管制,包括限制尼古丁濃度(上限20mg/ml)、裝置容量(菸彈最大2ml)、成分標示與警語要求,但截至2024年為止,電子菸產品尚未課徵特種稅捐,僅需繳納一般增值稅(VAT, 20%),與無糖口香糖等健康產品相同。此一政策係基於降低戒菸門檻的公共衛生考量。

然而,因青少年電子菸使用率上升與非法產品氾濫,英國政府已於2024年正式宣布將於2026年開徵電子菸消費稅,根據預告草案,擬依尼古丁濃度分為三級課稅:0–10mg/ml、10–20mg/ml、超過20mg/ml,分別課徵每10ml裝置0.10英鎊、0.30英鎊與0.60英鎊的健康稅,兼顧價格差異與風險等級,並將稅收用於NHS之戒菸服務、青少年健康教育與非法電子菸查緝行動。

加熱菸方面,英國法律將其歸類為「菸草產品」,與傳統香菸適用相同稅制,即混合從量與從價課稅(每1000支課徵359.58英鎊+售價16.5%),並須遵守菸草標示與廣告限制,但並未設立獨立的稅率級距或健康捐。

至於尼古丁袋,目前英國尚無專屬法規,亦未課徵消費稅,部分產品透過「非藥用口腔用品」進口,但因其受青少年歡迎且缺乏風險評估,2023年英國多位國會議員與醫學團體呼籲政府儘速建立尼古丁袋的風險分級、產品標示與稅收制度,以免重演電子菸早期無法可管的問題。

綜上,英國減害菸品政策展現出「支持減害、強化規範」的雙重方向,電子菸即將納入課稅,尼古丁袋則處於納管前夕,加熱菸則比照傳統紙菸課稅,整體制度逐步朝向風險比例與財政公平兼顧之目標,台灣若欲參照英國經驗,可思考如何在「維持轉用誘因」與「稅收合理負擔」之間取得平衡,並將稅收明確投入控菸與減害用途,提升政策整合與社會正當性。

較大的創新在於對含糖飲料的徵稅:2018年英國開徵「Soft Drinks Industry Levy」(軟性飲料產業徵費),針對含糖>5g/100ml的飲料每公升課0.18英鎊,>8g/100ml者課0.24英鎊,此稅實施後迫使業者主動降糖以免課稅,達到減糖目的;同時政府承諾將全部收入(每年約預計5億多英鎊)用於學生體育和營養計畫,雖然隨著飲料含糖降低,實際稅收不如預期(2019–2020年約收到3.37億英鎊),但英國政府仍維持將其專款支應學校健康相關支出的做法。

此外,英國對酒精亦實施與健康相關之稅費,例如對高酒精濃度飲品課更高稅率,並自2022年改革酒稅架構鼓勵低酒精產品,整體而言,英國採取目標導向的健康稅收:針對特定健康危害源(糖、酒精)設計誘導行為改變的稅制,同時確保稅收用於相關領域(如兒童肥胖防治),這種模式的優點在於社會支持度較高(民眾知道稅收去向),缺點可能是當行為改變後稅收下降,政策需調整財源。

- 德國

德國在健康課稅上相對保守,菸草稅是聯邦稅收,稅率中等偏高但不特別指定用途(earmark),德國將菸稅納入一般財政,用於填補養老保險的財政黑洞。

在減害菸品方面,德國自2022年起對電子菸產品正式課徵特種消費稅,並成為歐洲首波將電子煙液納入聯邦稅制的國家之一,依據修正後的《菸草稅法》(Tabaksteuergesetz),自2022年7月起,電子菸油按每毫升稅率課徵0.16歐元,2024年調升至0.20歐元,並將於2026年逐步提高至0.32歐元,旨在拉近與傳統紙菸稅負差距,抑制青少年使用,此項稅收併入一般財政收入,未設立專款專用制度。

同時,德國對加熱菸亦已納入現行菸草稅體系,依產品中菸草實質含量以「每千支」為單位課稅,與紙菸稅率類似,例如2023年起,每1000支加熱菸課徵最低124歐元,加上從價部分,總體稅負相當於一般香菸的70%~80%,此外,德國聯邦衛生部亦要求加熱菸須遵守所有菸品標示與廣告限制規範,包括圖文警示與禁止陳列等。

至於尼古丁袋(Nikotinbeutel)在德國仍處於法規灰區,雖未明文禁止,但若產品標示為「非吸菸用尼古丁產品」且不含菸草,則可繞過《菸草法》與《藥品法》的雙重規範,2022年以來,衛生當局與醫學團體陸續呼籲修法,明確將尼古丁袋納入納稅與標示義務,目前德國政府已將此類產品納入菸草稅改革長期規劃。

總體而言,雖然德國在健康課稅上維持「納入一般財政、不標示用途」的原則,但針對減害菸品已逐步建立課稅制度與價格干預機制,顯示其政策邏輯由初期容忍轉向風險控制與稅收平衡,為台灣未來納管與課稅設計提供具體參考。

德國沒有全國性的含糖飲料稅;先前因食品業遊說和擔心民眾額外負擔,政府放棄推行糖稅,改以自願減糖協議方式推動食品業減,酒精稅方面,德國對啤酒課稅甚低,且因文化因素未嚴格以稅控酒,德國一度在2011年跟進丹麥設想肥胖稅和糖稅,但因商界反對而擱置,丹麥本身曾徵收的「脂肪稅」是全球首例針對不健康營養課稅,但執行14個月即取消,原因是民眾跨境到德國購買便宜奶油和肉類,導致國內食品業受損、就業流失,這也使得德國對類似稅制更趨謹慎。

德國的健康財源主要透過強制健康保險費和一般稅收支應,並未大量依賴「罪惡稅」(Sin Tax)收入,因此德國案例提醒我們,健康課稅在政治經濟上要考量產業衝擊及周邊地區影響(若鄰近地區不課稅,可能出現套利行為),歐盟目前對統一糖稅或脂肪稅尚無共識,各國採取方式不一,相較之下,臺灣作為島國無鄰國低價商品滲透問題,實施健康稅的外部環境阻力較小,可以更加主動作為。

- 南韓

南韓的菸品健康課稅制度與臺灣有些類似,南韓2015年大幅調高香菸價格(每包由2500韓元漲至4500韓元),其中法定納入國民健康促進基金的金額為每包841韓元,該促進基金即專款專用,資金用於健康促進研究、禁菸活動等,性質上相當於韓國版的菸捐。

事實上,南韓自1995年起即以《國民健康增進法》設基金,對菸價中撥入一定金額;2015年調價後,此基金收入暴增,讓韓國政府得以擴大公共衛生投入,值得借鏡的是,南韓也曾面臨基金使用爭議,如挪用部分基金支應非健康項目,引發輿論批評進而調整改進。

在減害菸品方面,南韓政府採取「高稅+嚴管」的政策策略,對電子菸與加熱菸同樣課徵多項稅費,以電子菸油產品為例,南韓對每毫升菸油課徵總額高達約1,799韓元(折合新台幣逾40元),其中包括健康促進金、教育稅、國民健康保險分擔金與地方菸稅等多項費用,稅制設計與傳統紙菸類似,屬從量課稅,此一高稅負政策旨在壓抑使用率並避免青少年誤用。

加熱菸自2017年起陸續於南韓上市(如IQOS、glo等品牌),目前已正式納入《菸類事業法》與《健康增進法》規範,並依加熱菸草棒重量課徵與紙菸相當的多層次稅捐,合計每包(20支)約3,000韓元左右,儘管部分業者主張加熱菸為減害菸品應降低稅負,但南韓政府明確表示,出於公平與稅基完整性考量,加熱菸應與紙菸一視同仁,同時亦須張貼圖文健康警示,並遵守廣告與通路規定。

至於尼古丁袋(니코틴 파우치),目前尚未在南韓取得合法販售許可,食品醫藥品安全處(MFDS)已將其列為「未經審核之新型菸品」,禁止進口與販售,並強調相關產品如含尼古丁成分,須經藥品或菸草用途審查後始得流通,儘管如此,隨著跨境購物與網路通路興起,非法進口案件時有發生,政府已加強邊境查緝與電商平台監管。

綜合而言,南韓對於減害菸品採高稅制+嚴納管並行模式,稅收同樣部分挹注「國民健康促進基金」,延續其菸捐精神,並強調納管完整性與防逃稅目標,對照台灣目前對加熱菸方才納稅、電子菸仍處禁令階段,南韓模式提供值得參考的過渡設計與收支平衡經驗。

韓國和臺灣類似,含糖飲料並無額外課稅,但肥胖率近年攀升後,政府研議提高含糖食品的增值稅或開徵特別稅,目前仍在討論中,在酒類方面,韓國對燒酒、啤酒等徵收酒稅,並未特別標榜健康用途。

總體來說,韓國成功利用高香菸稅+健康基金模式在短時間內改善了公共衛生財政,其經驗證明,將價格提高的同時明示部分金額用於健康,可以提高政策接受度並確保資金投入相關領域。然而長遠來說,隨吸菸率下降韓國健康促進基金也將面臨收支平衡問題,這和臺灣的處境頗為相似。

- 墨西哥

墨西哥常被視為運用健康課稅對抗肥胖與慢性病的先驅國家,自2014年起,墨西哥政府實施兩項針對高風險食品的稅捐政策:一是對所有含糖非酒精飲料課徵每公升1墨西哥披索的從量稅,約占售價的10%;二是對每百克熱量超過275大卡的非必要高熱量食品(如糖果、洋芋片、巧克力等)課徵8%的從價稅。這兩項措施標誌著墨西哥成為全球最早對糖與高熱量食品同時課稅的國家之一。

政策實施首年,含糖飲料購買量平均下降6%,至年底降幅達12%,在低收入群體中降幅更高,全年平均下降約9%,此外,消費者明顯轉向瓶裝水等非課稅飲品,顯示健康課稅具一定的行為誘導效果。

墨西哥政府並將部分稅收投入健康促進用途,例如在貧困地區學校增設飲水機、推廣營養教育等,以提升健康選擇的可及性,根據國際研究模擬,若相關政策持續實施十年,預計可預防逾18萬例第二型糖尿病、2萬例心血管疾病發作,以及約1.9萬例因糖害相關的早死,節省約9.83億美元(折合新台幣近300億元)的醫療支出。

墨西哥的經驗顯示,健康課稅不僅具財政潛力,更能產生明確的健康收益與預防成本,其政策架構(含課稅設計、稅收用途與教育配套)為其他高肥胖盛行率國家提供可資參考的治理模式。

墨西哥也對香菸和酒類維持高稅率,但尚未建立如臺灣般專門的菸捐基金,稅收屬一般用途,不過墨國政府會將部分菸酒稅收投入公共醫療體系,以平衡因相關產品導致的醫療成本,墨西哥案例激勵了許多中高收入國家啟動糖稅措施,同時也證明糖稅對消費行為的影響。

在減害菸品方面,墨西哥政府採取相對嚴格的控管政策,電子菸自2020年起被正式禁止進口與銷售,2022年更進一步頒布總統令全面禁售電子菸與加熱菸產品,涵蓋所有含尼古丁與不含尼古丁的裝置與菸油,該禁令不僅基於健康風險疑慮,也反映對青少年電子菸使用率上升的政策回應。

然而,實務上墨西哥電子菸與加熱菸黑市流通仍然盛行,根據國際菸草控制政策研究(ITC Mexico Project)調查,2022年墨西哥有約5%成年人曾使用電子菸,顯示禁令效果有限,也導致政府無法對該類產品課徵任何形式之稅收,形成稅基流失與規管真空。

目前加熱菸在墨西哥仍被視為禁止商品,不屬於合法課稅對象;尼古丁袋尚未出現顯著市占與政策回應,在法律上多視為菸草代用品一律禁止進口,由於墨西哥憲法授權聯邦對健康危害產品進行預防性立法,因此政策主軸仍偏向「禁止主義」而非「納管課稅」。

學界與公共衛生倡議團體開始反思:單純禁售可能助長非法黑市,反而削弱消費者保護與稅收穩定,有部分研究主張墨西哥未來應考慮比照紙菸課稅制度,將電子菸與加熱菸納入「特種消費稅」(IEPS)範疇,並建立風險分級稅率,同時搭配販售許可制度與警示標示要求,才能有效平衡健康目標與財政正義。

總體而言,墨西哥目前尚未建立針對減害菸品的合法市場與稅收制度,政策重心仍在禁止與查緝,但也引發黑市與稅基流失問題,未來發展方向可能朝向「部分解禁+嚴格課稅」轉型,以兼顧公共衛生與財政可持續性。

墨西哥國情與臺灣不同處在於該國肥胖問題極為嚴重且貧富差距大,因此政策著眼點稍有差異,但共通的是,利用經濟手段改善國民飲食習慣,並將財政收益反哺健康,是一條值得努力的道路。

- 丹麥

丹麥過去是健康課稅的先驅者又是反思者,2011年丹麥開世界先例對食品中飽和脂肪開徵「脂肪稅」,課徵對象包括奶油、乳酪、肉類等高脂食物,但由於該稅使民生食品普遍漲價,引發民怨,加上許多丹麥人越境到德國購買較便宜的奶酪,導致國內食品業銷售受創,最終丹麥政府在實施僅1年多後於2013年取消脂肪稅,並放棄原計畫開徵的糖稅。

這被視為健康稅政策教訓:稅率設計若不巧當,容易影響低收入族群飲食負擔,且在歐盟單一市場下,消費者可容易地以行動繞開高稅(跨境購物),削弱政策效力。

丹麥仍對傳統的菸、酒維持高稅,並不影響其在歐洲最低的吸菸率和飲酒率之一,丹麥經驗說明,健康課稅應聚焦高度加工且非生活必需的危害產品(如含糖飲料、酒),避免直接對一般食品營養成分課稅,以免政策反噬。

在減害菸品方面,丹麥已明確將電子菸納入《菸草產品法》與消費稅課徵體系,自2022年起,電子菸油須課徵特種消費稅,每毫升稅額為2丹麥克朗(約新台幣9元),適用於含尼古丁與不含尼古丁之菸油,該稅制設計兼具從量課稅與風險比例原則,並搭配高度包裝警示、廣告禁令及販售年齡限制,形成完整控管架構。

加熱菸方面,丹麥於2020年修法,將加熱菸產品明確納入與紙菸同樣的稅收與標示規範,依菸草含量與數量課徵菸草稅,實質稅負與紙菸接近,並規定加熱菸包裝須張貼警語圖示,禁止添加香味,避免對青少年產生吸引力。

至於尼古丁袋(Nikotinposer),丹麥早於2021年即將其納入控菸法規,所有尼古丁袋產品需登錄至國家商品登記系統,並受到尼古丁含量上限、警示標示與廣告禁令之規範,目前尚未課徵獨立稅種,但已有政策討論將其納入與口含菸(snus)相同的稅收體系。

整體而言,丹麥對於減害菸品採「提早納管、逐步課稅」策略,電子菸已納稅並設限,加熱菸等同紙菸課徵,尼古丁袋處於嚴格登錄監控階段,該模式與其一貫的預防導向公共衛生政策一致,也為其他國家提供風險分級、稅制設計與青少年保護三方面的重要參考。

小結

上述國家比較表明,各國在健康風險課稅的範圍和模式上差異頗大,反映其公共衛生挑戰、政治體制和價值取向的不同,臺灣屬於高收入且健保與長照等社福體系財務壓力漸增的國家,在控菸上已走在前段,未來應積極吸收他國經驗,在含糖飲料稅、檳榔稅等方面有所作為,同時也要注意避免重蹈他國覆轍,例如稅制設計過於複雜或打擊面過廣,從公平與效率角度看,健康課稅應盡量做到精準(瞄準真正不健康且非必需的消費)、漸進(稅率逐步提高以觀察市場反應)以及透明(稅收用途清晰交代),唯有如此,才能在實現公共健康目標的同時,獲得民眾支持並持續提供可靠的財政資源。

拾、討論

綜合以上分析,臺灣現行菸捐制度在實踐中既取得可觀成效,也暴露出一些深層問題,在成效方面,菸捐自2002年實施以來,明顯達到了降低菸品使用、籌措衛生經費的雙重目標,吸菸率的大幅下降不僅改善了國民健康,也為弱勢族群帶來更高的戒菸收益,且菸捐累計提供上千億元資金,支撐了健保安全準備金、癌症防治、罕見病用藥補助等關鍵項目,可以說,沒有菸捐,健保財政可能更早陷入困境、許多公共衛生計畫也無以為繼。

然而,在成效背後,我們也必須正視制度設計上的不足,首先,財政結構上過度依賴單一產品(紙菸)的稅收,使衛福體系經費對該產品銷量高度敏感,不利長期規劃,這恰如一把「雙面刃」:當公共衛生政策成功時,專款財源反而衰減,形成政策目標與財政目標的衝突,如何動態平衡兩者,將是一項長期課題。

其次,專款專用帶來的監督困境依然存在,衛福部作為主管機關,既當裁判又當運動員,難免在分配資源時偏重自身業務,使菸捐有成為部門利益金庫之嫌,雖然有法律和監察機制制約,但在資訊透明度和績效評估上,仍需更進一步的改革,才能消除外界疑慮。

再者,弱勢者稅負與受益不對稱的問題並非完全解決,現行弱勢補助雖然在量上將大部分菸捐回流給全民(包含弱勢族群),但本質上,一名吸菸成癮的窮人仍可能陷於「因菸致貧」的困境,如果僅靠事後的醫療補助,而未能阻斷其吸菸行為,則菸捐的社會正義性仍打折扣,這提示我們需要在菸害防制措施上投入更多軟性支出(如教育、宣導),而非只依賴價格調節。

本研究盤點的新課稅標的與國際經驗,為臺灣最佳化健康稅捐體系提供了方向,一方面,橫向擴展課稅基礎勢在必行:電子菸、含糖飲料、檳榔等皆應納入政府視野,以求形成對不健康產品課稅的全面網路,如此可分散財源風險,降低依賴單一稅目的不穩定性。

同時,將課稅範圍擴大也有助促進整體健康行為改變,例如如同提高菸價有效降低吸菸率,提高含糖飲料價格也能一定程度抑制糖分攝取。

另一方面,縱向調整資源配置則需精細化管理:每年不同用途的實際需求應定期評估,該砍的砍、該增的增,把錢用在刀刃上,尤其在菸捐收入日漸有限的背景下,更要確保每一分錢花出最大效益。

為此,建立科學的績效評估體系並公開成果至關重要,立法院或可要求衛福部每年提交菸捐運用成效報告,列舉各項補助的KPI(關鍵績效指標)達成情形,接受國會與公民檢視。

在借鑒國際經驗時,我們也應注意臺灣的獨特性:

(1) 臺灣的健保模式與英國NHS、加拿大醫療體系不同,資金主要來自保費與部分稅收補助,菸捐在此發揮補充作用,而非主乾財源,因此,即便擴大健康稅捐收入,我們仍需考慮如何與保費調整、一般稅收補助相配合,以確保健保永續。

(2) 臺灣民眾對新稅種敏感度高,推行任何新健康稅捐都須注意宣傳說明,爭取民意支持,與其強調課稅增加多少收入,不如強調能減少多少疾病和醫療支出,如墨西哥論述減少多少病例、英國標榜收入用於孩童健康,即為成功策略。

(3) 產業影響評估必不可少,例如對手搖飲課稅,可能衝擊無數小店生計,需要配套緩衝措施;對檳榔課稅捐,需輔導檳農轉作,這方面可參照臺灣推行菸害防制時對菸農的輔導方案,菸捐中原有一部分就預留給菸農轉型,類似機制可拓展至其他產業。

最後,需要討論的是「衛福部小金庫」問題的本質,所謂小金庫,反映出的是社會對專款基金透明度與使用正當性的疑慮,改善之道不一定是取消專款(因為專款也有其必要性),而是將陽光引入小金庫。

例如,可考慮增設一個由跨部會與民間專家組成的「健康捐監督委員會」,定期審視菸捐等健康專款的使用方向,提出調整建議並公開報告,此舉可加強外部監督,降低權力獨占所致的弊端。

此外,或許我們應重新思考「捐」的法律定位,既然菸捐實質上等同於稅收,其調整仍需立法機關同意,那麼在法理上將其改稱為「健康風險稅」未嘗不可,名稱的改變可以終結社會對「捐不是稅、監督較鬆」的錯覺,凸顯其公共財收入的嚴肅性,同時,若能將健康稅收納入更宏觀的財政計畫(如長照十年計畫的財源一環),則可避免各部會各自為政,破除「我的錢只能我用」的本位主義。

拾壹、結論與建議

「菸品健康福利捐」制度自2002年開創以來,在促進國民健康與支撐社會保險方面扮演了不可或缺的角色,然而,時至今日,該制度也面臨轉型契機:內在的公平與效率問題需解決,外在的環境變遷亦要求制度與時俱進,基於本研究分析,我們提出以下結論與建議,供行政部門參考:

- 維持初衷,確保專款善用

菸捐專款專用的初衷在於以不健康消費資助健康用途,這一點應堅持,但為杜絕「小金庫」疑慮,衛福部應提高資訊透明度,定期向立法院與社會大眾報告菸捐收支情形和成效評估,建議建立公開的線上專區,列示各年度菸捐收入分配、使用單位、執行成果等。透過陽光化,解除外界對菸捐被挪用、效率低的猜忌。

- 強化評核機制,彈性調整分配比例

針對目前用途分配不盡合理之處,應依據《菸品健康福利捐分配及運作辦法》第5條授權,啟動分配比率檢討,建議由衛福部主導、財政部及專家參與,重新評估各項經費需求,對長期執行率過低的項目(如地方稽查經費)應適當調減比例;對重要需求(如長照及罕病)可酌予提高占比,同時,引入滾動式預算編制,每年根據前期執行和最新情勢對下年度預算做微調,以提升財源運用效率。

- 導入外部監督與問責

可考慮成立跨部會的「健康捐運用審議委員會」,成員包括衛福、財政、審計等單位代表以及公衛財經專家、民間團體代表,共同監督菸捐等健康專款的使用,委員會可每年對菸捐支出成果進行獨立評估,對發現的浪費或違規情事公開糾正,必要時建議凍結或調整相關預算,此舉可避免單一部門自我評價的盲點,提升問責性。

- 精準扶助弱勢,完善補貼機制

為進一步體現社會正義,建議針對菸捐資金扶助弱勢的措施進行加強,例如,在健保費補助方面,引入資產調查或排富條款,確保補助對象為真正經濟困難者。

再者,擴大對弱勢吸菸者的戒菸服務普及率,如提供免費戒菸藥品、增設社區戒菸班等,務必讓每一位有意願戒菸的弱勢者都獲得支持,透過提高弱勢者受益程度,平衡其所繳稅負,方能提升菸捐制度的道德基礎。

- 擴大健康課稅範圍,建立綜合財源

面對菸捐萎縮,政府應未雨綢繆,逐步將其他健康風險產品納入稅捐體系,優先建議開徵含糖飲料健康稅捐,稅率和門檻可參考它國做法,並明確規定收入用於肥胖防治及健保支出。

同時,研議檳榔稅捐方案,可採從量課稅並配套口腔癌防治和檳農轉作補助,以降低阻力。

另外,密切注意電子菸、加熱菸與尼古丁袋等減害菸品之市場動態,一旦解禁或普及,立即推動修法課稅捐,上述擴稅措施宜採階段性推行,逐步提高稅率,並嚴密監控效果和社會反應,必要時及時修正。

- 統整法制,正名並納管

長期而言,可考慮將零散的健康課捐規範統整,例如制訂《健康風險課稅條例》或修訂稅法相關章節,將菸捐正名為「健康風險稅」並納入統一法律框架,此舉一方面提高法制位階,另一方面也可一次性納入新興課稅對象,使未來稅制擴充有法可依,透過法律正名,向社會釋放訊號:這不是隨意的行政「募款」,而是有嚴格法定原則的稅收,政府有責任管好用好。

- 長照與健保永續的財政規劃

由於菸捐目前大部分最終流向健保及長照,建議行政院在整體財政規劃上納入健康稅收的角色定位,可將菸捐、糖捐等收入預估納入中程財務計畫,如發現未來可能不足支應健保和長照,應提前安排其他財源(例如一般稅收撥補或調整費率),切忌等到菸捐驟減造成基金缺口才臨時拆東牆補西牆,穩健的作法是將健康稅收視為輔助性財源,隨著趨勢發展逐步以常規財政收入替補,降低對其依賴度。

總結而言,臺灣菸品健康福利捐制度二十年來利大於弊,但為確保其永續發揮功能、避免流於沉痾沉疴,改革勢在必行,本研究之分析強調了公平與效率兩大指標:前者關乎稅負正義與資源分配正當性,後者關乎財政資源運用效益與制度穩定性,唯有雙管齊下,才能重新為菸捐制度注入生命力。

我們期盼政府相關單位認真審視上述建議,在立法機關與公民社會的參與下推動改善措施,未來,一個更完善的健康風險課稅體系不僅將有助縮減不健康行為、促進全民健康,更將為健保長照等社會安全網以及賴清德總統健康台灣政策提供穩固的財政後盾,在朝向超高齡社會的道路上,這樣的財稅制度革新無疑是重要且迫切的。

利益衝突聲明 本研究未接受任何菸草業者、電子菸廠商、醫藥業者、或其他相關商業利益團體的資助或影響,研究過程中亦未與上述產業有任何財務利益關係或利害往來。本研究所有數據、分析與建議均為研究團隊獨立進行,僅基於公共衛生政策、財政公平性與效率性等學術考量,旨在提供政府政策制定參考,並未受到任何商業或特殊利益團體的干預或影響,特此聲明。